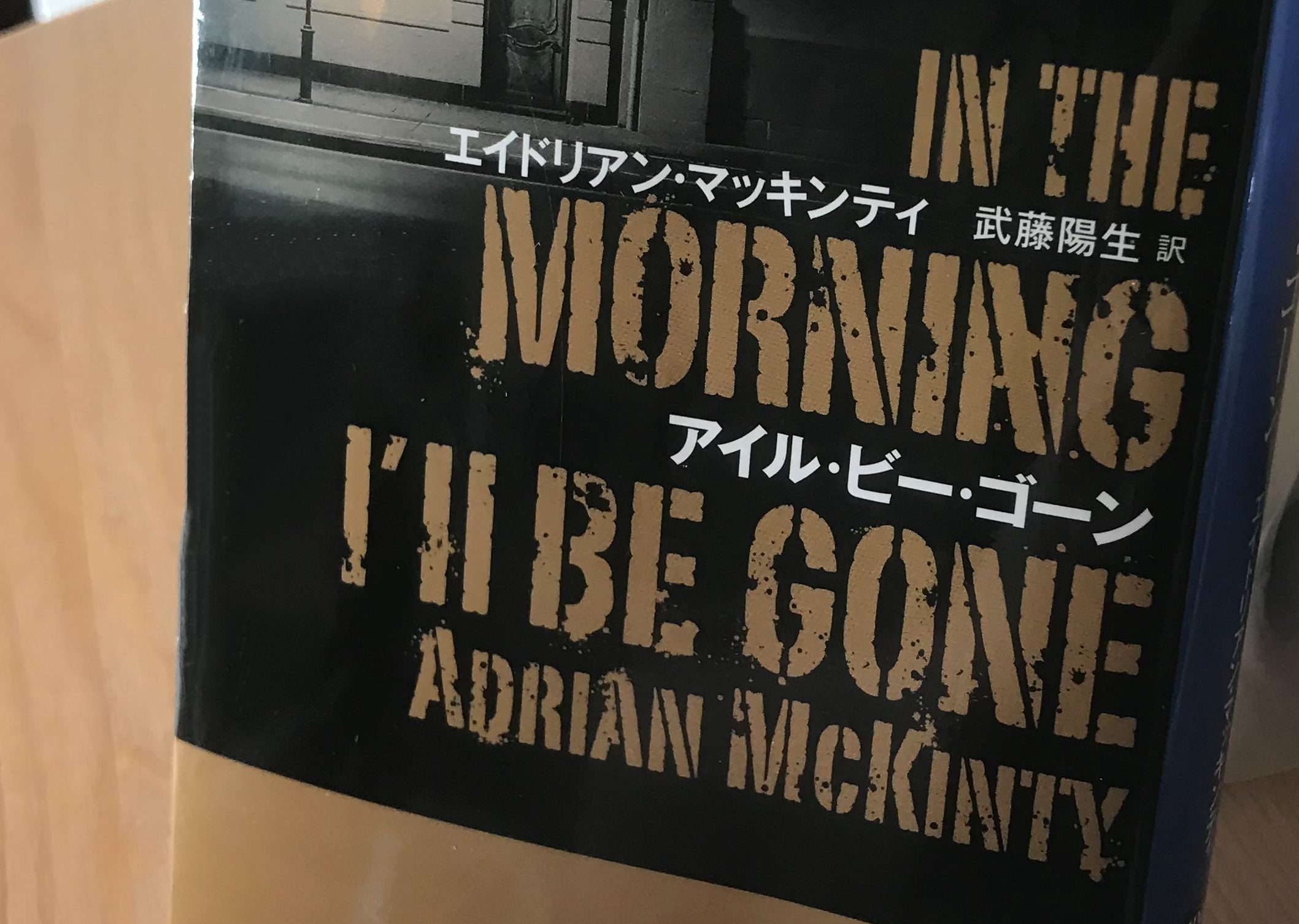

(by とら猫)

カーテンを閉め切ってハシシを吸いながら、“気分を盛り上げるために”爆音でアタリのゲーム『ギャラクシアン』に興じている、降格を食らった元刑事。おかげで携帯無線が鳴っているのにも気づかない……

主人公のショーン・ダフィが人間臭い拗ね者で、体制とは反りが合わないアウトローであることが端的に伝わってくる、素晴らしい導入部だ。この数行を読むだけで、たとえ私のように前二作(本作は 「刑事ショーン・ダフィ」シリーズの三作目にあたる)を未履修であっても、ダフィという男が身近に感じられ、ゆえに興味を抱き、ゆえに先が知りたくなるのだ。

舞台は80年代の北アイルランド。そのため“アイルランド紛争”に関する予備知識を求められるが、その点については簡潔にまとめられた用語集が巻頭に収録されているので及び腰になる必要はない。ストーリーを読み進めながら参照するうちに、IRAを始めとする組織の相関図がおおむね頭に入ってくる。親切だ。

ダフィという人物像により身近な魅力を与えているのが、音楽だろう。ダフィは音楽的嗜好を測るためのリトマス紙のようにマイルズ・デイヴィスを使い、気にくわない客に対してはヴェルヴェット・アンダーグラウンドは“勿体ない”ので、ルー・リードの『無限大の感覚』をかけて追い払おうとする。ツェッペリンがお気に入りのようだが、ロバート・プラントのソロアルバムは“高音だけ”に思えて好きになれない。こういった、音楽好きなら思わず膝を打ってしまう挿話の数々が、ダフィにリアルな存在感を肉付けしていく。

『アイル・ビー・ゴーン』が独創的なのは警察小説、ノワール、ハードボイルドといった従来の枠組みで語られることを拒むかのように、ジャンルの壁をゆうゆうと飛び越えていく点にある。

片田舎の署の同僚たちとのやや間の抜けた、『フロスト』風のやり取りが続く序盤から一転、ダフィと“道を誤った旧友”という誰もが愛するモチーフが提示され、ふたりの過去と現在が激しく交錯していくのかと思いきや、ストーリーは突如として脇道へ逸れ、本格的な密室ミステリーが繰り広げられる。

この「密室ミステリー」のパートには実際かなりのページが割かれているのだが、蛇足だと感じることはまったくない。むしろ物語全体の中に美しく収まっており、愉快な“密室トリック談義”も手伝って、ページをめくる手を加速させる。そして密室パートが結びを迎え、知的なカタルシスを得たところで、より激しいクライマックスの幕が切って落とされる。脳の回転数が落ちかけてくると新たな刺激が投下され、再び思考を焚きつけられていくような感覚が、終始心地よい。

北アイルランドという舞台と時代性からハードな警察小説を想起させるが、筆者にとって本作は魅力的なキャラクターと気のきいたセリフに彩られた、巻措くあたわぬエンタメそのものであった。トム・ハーディあたりを主演に映画化してほしいと切に願う。

++++

(小説『アイル・ビー・ゴーン』amazonページはこちら)