(by 隷蔵庫)

1. はじめに

「誰かになりたいと願うことは、自分自身を浪費することだ」というカート・コバーンの言葉がある。これ以上ニルヴァーナには詳しくないが、それを突き詰めた小説は知っている。

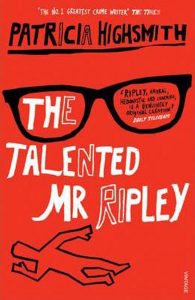

『太陽がいっぱい』というサスペンス小説だ。

おそらく、映画の方が有名だろう。レンタルビデオ店に行けば「クラシック」の棚に並んでいるだろうし、仮にあなたがそれを借りて家のテレビで鑑賞したなら、印象に残るのはフィルムでザラザラしたアラン・ドロンの若き頃だろう。画面に映るのはイケメンと美女で、ナポリの街並みもまた美しく情緒に溢れているだろう。観賞後、ニーノ・ロータの物悲しい旋律が寝る前まで耳に残っているだろう。(注1)

原作に美男美女は登場しない。文字で書かれている以上主人公は超絶イケメンという可能性もあるが、基本的に主人公・トムは「相手にされない人間」である。

NYでくすぶっていた孤独な青年・トムは、息子を呼び戻してほしいという富豪・グリーンリーフの頼みを引き受け、イタリアに旅立つ。トムは息子のディッキーと仲良くなるものの、やがて完全犯罪を計画するようになる。

いわば悪漢小説というやつだ。

誰かが「太陽がいっぱい」について書かなければならないと思っていた。とりわけこの作品の多くを占める心理描写について。

ストーリーラインだけで見れば単純な話だし、「起伏がなくてつまらない」と言われていることもある。さらに、作品の定義についても——サスペンスやピカレスクもの、貧富の差を描いている作品、時には同性愛小説、などなど、多岐にわたる。一体この小説は何を描いているのか。

個人的に、この作品はリトマス紙のようなものだと思っている。

自己否定を理解できるか否か。

理解できない場合には、トムの行動は全く理解できないものになる。友人に憎悪を抱き殺した挙句、あえて危ない橋を渡って警察から逃げたりする。慎重に殺人を隠蔽したかと思えば自白しようとしたり、殺した友人との思い出に涙する。側から見れば一貫性がなく、行き当たりばったりな行動をしているように思えるし、同時にあまりにも用意周到なのだ。

彼は何がしたいのか?なぜ殺したのか?何を目的としているのか?

全ての理由は心理描写で描かれる。彼の行動原理のもとは強い自己否定に基づく。

2. トムはなぜ友人を殺したのか——彼は同性愛者なのか?

トムは基本的に上昇志向の持ち主だ。NYからヨーロッパに渡る際も、荒れた生活からおさらばして新しい生活を手に入れようと期待を寄せている。また、同世代の友人たちよりも教養があり、絵画や上質な物の収集を好む。

彼はイタリアでグリーンリーフ夫妻の放蕩息子・ディッキーに出会い、好感を抱く。相手もまた遊び相手ができたことを喜んでいた。トムは金持ちでイケイケなディッキーを喜ばせようと必死である。

「ぼくはなんだってできるんだ——ボーイだって、子守だって、経理だってできる」

彼らはしばらくうまくいっていた。しかし裏ではトムの繊細さが見え隠れする。自分の肌の白さを気にしたり、面白い話をしたり、ディッキーを放っておくタイミングを図るところはどこか滑稽にも思える。

トムは原題『The Talented Mr. Ripley(才人リプリー氏)』の通り、実に多様な才を発揮する。数学、演技、偽造パスポート…… しかし、本当の彼の才能は、このどれでもない。

彼の持つ才能は「犯罪」だ。

仲良くなった二人だが、やがて険悪になる。孤独な人間が精神的に恵まれた人間と仲良くしようとすると、多くの場合摩擦が起きる。トムは失敗した。彼は空気が読めるか読めないかで言えば、かなり空気が読める方だ。彼は持ち前の演技力でディッキーと仲良くなることに成功したが、友達付き合いを継続するのは難しかったようだ。

ディッキーが恋人のマージにキスをしたところを目撃して、トムはなぜか嫌悪感を覚える。それからディッキーの部屋に忍び込み、彼の服を着てマージを殺す演技をする。

同性愛小説と呼ばれるのは、この辺りの描写を見ると納得するところはある。実際、執着を抱いた友人に対する感情は恋愛に限りなく似ている。しかしこれを恋愛と呼んでしまうのもいささか野暮な気がして——トムは生まれてこの方、意地悪な叔母かごろつきどもしかまともに接したことがないのだから——普通に自分を認めてくれる相手に親愛の情を抱くのも無理はないだろう。

そんな態度は読者と同様、ディッキーにもゲイだと思われた。この辺りは、間違いではないかもしれないが、トムにとっては歯痒かったかもしれない。作者のパトリシア・ハイスミスもまた同性愛者で当時苦しい立場に置かれていた。映画解説者の淀川長治はこれを踏まえて映画版「太陽がいっぱい」をホモセクシャル映画と解説したらしい。

個人的に、この殺人の原因を単なる痴情のもつれとか嫉妬とは言い切れない。なんというか、進退極まった結果という感じがする。トムが今までの人生を全てひっくるめて、わずかな自尊心が破壊されそうになった結果、ディッキーをオールで殴打することで自分を守ったんじゃないかと思う。この場合トムが同性愛者か否かはあんまり関係なくなるかもしれない(ちなみに、続編ではトムに妻がいる。それが彼の本意かはともかく)。

トムが深く絶望した瞬間はディッキーがトムを見下し始めた時だ。二人が険悪になったあとの、こんな描写が印象的:

「ふたりは友人なんかじゃない。いつでもそうなのだ。かつての知り合いも、将来知り合う相手も、そうだろう。(中略)だが、けっして相手を知ることはないのだ。それを何度も思い知るだろう。なおいけないのは、かならずしばらくの間は相手を知ったような気になり、自分たちは似たもの同士であり、ほんとうに仲がいいのだという錯覚におちいることだ。それに気づいた時の言うにいわれぬ一瞬の衝撃は、自分にはとうてい耐えられそうになかった」

このあと「死にたいよ」とまで呟くトム。ディッキーに冷たくされてさすがに可哀想になってくる。巧みに描かれた人間関係の崩壊は(過去に痛い目にあった読者の)傷口を広げるような鋭利さだ。このくだりから、彼は誰ともわかり合う実感を得ないまま24年間生きてきたのだということがわかる。

ディッキーは、トムにとって「全てを捧げてきたのに、忘恩で報いてきた相手」と化す。こうなれば友人に抱くのは憎悪だけで、トムはディッキーになりかわり、全てを奪う計画を夢想する。

その後、トムは友人を海の底へ突き落とす。ギラギラした夏の太陽の下、トムの打算的な殺人が、奇妙なコントラストを醸し出している。前までの可哀想な状況と殺した達成感。そしてまた孤独になってしまった主人公。

なぜ友人を殺したのか——というか、友人だからこそ殺した、という方が正しいだろう。期待というのは重い。期待を裏切る側というのは、相手のことをなんとも思っていない。期待する側はそれが耐えられない。というわけで殺してチャラにした。

ディッキーを殺したあとの処理は入念におこなう。彼の才能が発揮される時が来たのだ。

3. 第二の人生を歩むトム

トムは殺したディッキーになり代わり、ヨーロッパを旅行する。彼はディッキーとしてホテルにチェックインし、聖堂を見て、イタリア語の個人レッスンを受ける。シャンパン、ワイン、ジンとペルノーのカクテルをたらふく飲んで酔って。好きな画集や財布、ワイシャツを買う。気の利いた言葉を言って、田舎者のアメリカ人を困惑させてみたりする。まるでこちらの人格(ディッキー・グリーンリーフ)が本物かのように堂々と振舞う。

トムがディッキーとしての人生を演じる一方、孤独感への言及も増す。

旅先でパーティーに誘われても、ボロが出るのを恐れて親しくなりすぎないようにする。というか、彼は生まれてからずっとそうやって生きてきた。序盤、NYからヨーロッパに出発する前、グリーンリーフ夫妻から手紙とフルーツバスケットを贈られたときの描写からも読み取れる:

「旅に出るとき、籠をもらったのははじめてだった。それはいつも花屋のショーウィンドーに飾られている高価な品物で、くだらないものだと思っていたのだ。だが、そのときは思わず目がうるみ、彼は突然両手で顔をおおうと、すすり泣きはじめた」

つまらないトムではなく裕福なディッキー青年になること。それはなり代わる以上に、堂々と振る舞える方法がこれしかなかったからだ。周りを欺くことでより孤独になったとしても、やらないよりはマシなのだ。

彼の自己実現は犯罪によって行われる。世間が必ずしも、犯罪者に報いを与えるとは限らない。それは、ハイスミスの作品全体に通じるテーマでもある。彼女はこの辺の行動の説得力を描くのがうまい。作中の登場人物が倫理観ゼロでも、なぜか彼/彼女らに肩入れしてしまうという現象が起きる。

「トーマス・リプリーにはもどりたくなかったし、取り柄のない人間でいるのもいやだった。また昔の習慣に逆もどりしたくなかった。みんなから見下され、道化師のふりをしなければ、相手にされないのだ。誰にでもちょっとずつ愛敬を振りまく以外、自分はなにもできない役に立たない人間だという気持ち、そんな気持ちはもう味わいたくなかった」

乾いた筆致に、冷酷すぎる表現がぶっ刺さる(性癖ではなく傷口に)。

個人的な話をすれば、自分が小説にのめり込むきっかけになった文章でもある。この小説を初めて読んだ、当時中学生の自分が漠然と感じていた居心地の悪さを的確に書き表していたからだった。半世紀以上も前の見知らぬ土地で、自分と全く同じ感情を抱くキャラクターが描かれていたことは驚きだった。まさに自分のことを言い表しているような気がしたし、10年経った今でもこの文章と全く同じことを思っているので、芯の部分を突かれたのだと思う。そして、それこそが——自分の鏡となるような文章が——小説の本質ではないか、と漠然と思うようになった。

この作品は作者のハイスミス自身の鏡でもあるのだろう。彼女はヘビースモーカー+アル中で、人間関係はほとんど数年以上続かなかったという。作品にも彼女の人間不信さが反映されている。かといって自己投影に終始するのではなく、それらを利用してエンタメに昇華させているところが見事だ。倫理観の外れた、しかしサイコパスではない普通の人々が道を外れる様子は、少し後ろめたいことを持つ人ならば理解できるのではないかと思う。

上等なものに囲まれた、美しい街並みの中で行われる泥臭い犯罪。それは犯罪を起こす者と殺される者、どちらも皮肉っているように思えてならない。

「理解できないよ、ちょっとした殺人ぐらいで騒ぐなんて」

のちのトムのセリフに、ハイスミスの世界観が表れている。殺人はあくまで手段だ。その先に何が待っているのか、それが問題なのだ。

トムは殺人によって幸せになっただろうか。

少なくとも、ラストシーンを見る限りは幸せに生きているのではないかと思う。

しかし、ディッキーはもう帰ってこないし、トムはディッキーとの思い出に涙してしまう。

4. なんでトムを応援したくなっちゃうんだろう

最初にカート・コバーンの言葉を引用したが、人間不信という点ではトム(ハイスミス)もコバーンも共通している。コバーンはチャールズ・ブコウスキーを愛読していたらしい。ブコウスキーは「負け犬文学」とでもいうのか、だらしない、冴えない中年の話を書いている。この三者に共通するのは、同じ世代に生き、皆自分を低く見積もり、鬱っぽくなり、なんか破れかぶれになってる、というところだと思う。

ブコウスキーもコバーンも、現代においてなお冴えない人間たちの中で愛好される顔ぶれである。しかし、ハイスミスを読んでます、という声はあまり聞かない。確かに彼らより表現の攻撃性は低いし、かなり上品だろう(作中で人殺しまくってるけど)。

おそらく彼らとハイスミスの一番の違いは

「色あせるくらいなら、燃え尽きた方がいい」よりも……

「色あせても、絶対に燃え尽きない」という執念だろう。

トムは作中、何がなんでも幸せを掴み取ろうとする。自分自身を浪費してまで、いや、ダメな自分を消したくて必死に前に進む。この滑稽さとしたたかさ。見ようによってはかっこ悪い。でもなぜか彼を応援したくなってしまう。

それは、読者が彼の悪徳の美学、孤独を、本当は理解しているからなのだ。

(注1:ちなみに映画版と小説版ではラストが180度異なる。映画版の原題は『Plein Soleil』。真夏の太陽、照りつける太陽、という意味らしい。小説版の原題は『The Talented Mr. Ripley』。才人リプリー氏。どちらもラストを観終わった後に真の意味が理解できると思う。)

++++

画像:(C)1960 STUDIOCANAL – Titanus S.P.A all rights reserved