ノベルゲームを制作しているとさまざまな困難に遭遇する。なかでも多いのは、テキストをちゃんと書いた、スチルも良いのができあがった、音楽もピッタリなものを用意した……はずなのに、いざテストをしてみるとなぜかパッとしない、というものだろう。

そんなとき重要になるのが、演出だ。

今回は、ノベルゲームにおける演出を刑事ドラマ『ケイゾク』(1999)を例にして考察する。

『ケイゾク』は一部ではカルト的な人気を誇るドラマだ。私自身も、思春期に出会ってから何回も観返している。

ストーリーは、新人のキャリア警察・柴田純と元公安で叩き上げの刑事・真山徹のコンビが事件を解決するという、王道的なバディものの形式をとる。しかし、こうして紹介してみるだけでは、どうしてカルト的な人気があるのかピンとこないかもしれない。

確かに『ケイゾク』は、ミステリーによく触れている人からすれば、トリックはやや強引に映るし、物足りないかもしれない。刑事ドラマをよく観る人は、警察の描写にこだわりがないと思うかもしれない。しかし私が思うに、この作品の真価はミステリーや警察描写にはない。映像表現とキャラ造形にこそ、最大の特長があると考えている。

1.映像的な演出について

『ケイゾク』の演出を語るにあたって、堤幸彦監督の功績に触れないわけにはいかない。有名なのは、ドラマにバラエティ番組のような効果音を輸入したことだろう(業界では「堤以前・堤以後」と言われるほどらしい)。ほかにも、フラッシュカットの多用、アングルを工夫した独特な構図、音楽に合わせたテンポの早いカット割り、などが挙げられる。

例として『ケイゾク』の1話冒頭を挙げる。この最も大事な掴みのシーンで、映画のような凝ったトランジションが用いられる。(配信サイトの都合上、スクリーンショットが使えないため、文章と図で記す)

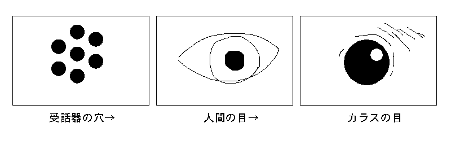

映されるモチーフだけを書くと、以下のようになる。

「電話の受話器の送話器部分の穴→人間の目→(ここでシーンが切り替わる)カラスの目→歩いてくる真山、手前に立つカラス→真山、手を伸ばす→カラスが消えている→次のカットで死んだカラスのアップ→(ここでシーンが切り替わる)バスの屋根部分の丸い凹み」

この文章と図だといまいちわかりにくいが、ここで伝えたいのはシーンの切り替えに「丸」が使われているということだ。「マッチカット」と呼ばれる手法である。マッチカットとは、(場所や時間の大きな隔たりなどによって)関連のないシーンをつなぐために、共通または類似するモチーフを用いて映像を編集する技術のことである(※1)。『ケイゾク』では接写のマッチカットが多用される。

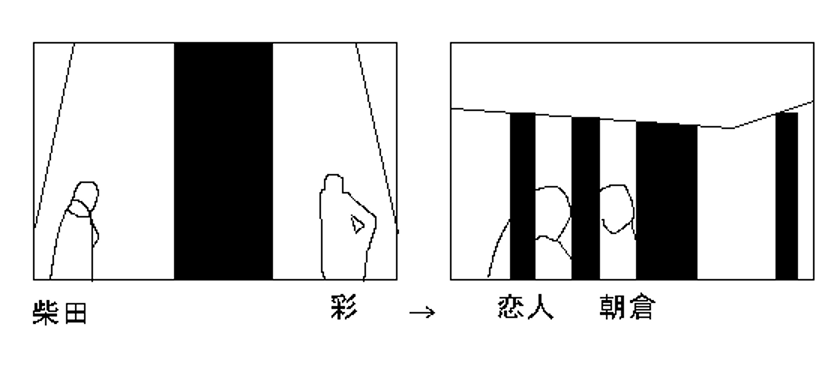

他の例を挙げると、1話で画面中央に柱があり、柴田とその先輩にあたる木戸彩が縦に分断されているカットがある。その次のカットでは格子状の窓枠に、物語の黒幕である朝倉とその恋人が映る。

会って間もない柴田と彩の距離がこのような分断で表現されるのはある意味では当然のことだが、他方で朝倉も、長く続いているはずの恋人と、奇妙な隔たりをもって表現されている。関係の薄っぺらさを暗示しているようだ。

このように『ケイゾク』では構図で、キャラクターの心情・間柄を表現している。また、どこで切り取っても一枚の絵になるような構図が多い。特にシンメトリー、極端なほどの顔のアップが目立つ。もちろんドラマは多かれ少なかれそう演出されているものだが、堤監督はこの種の演出に相当こだわっているはずだ。他の作品である『池袋ウエストゲートパーク』『SPEC』『TRICK』を見れば、映像表現に精通していない人でも、共通した「作風」を感じられるかもしれない。

回想シーンをはじめ、モノクロやコマ落としが巧みに使われている点にも注目すべきだろう。以前も書いたが、これは視覚的な情報削減の美学に通ずるところがある。これによって、通常のシーンと感覚レベルでの違いが生まれ、無意識にメリハリをもって観ることになる。1話のラスト、連行される容疑者が振り返るシーンにもコマ落とし&無音が使われている。

音響も独特だ。ひとりだけ取り残されたような、不安を煽るBGMと硬質なSE。音と映像のシンクロのおかげか、一種のMVのような趣きさえ感じさせるシーンも少なくない。

これに関しては最終話直前、10話の冒頭が顕著である。

トンネル内で宿敵と対峙する真山。サックスを用いたBGMに合わせて、彼の心情と、相対する宿敵の異常性を表すように、セリフと効果音が間断なくたたみかけてくる。赤みを帯びた映像に、息つく暇もなくフラッシュカットが差し込まれる。情報量がひたすらに増加していき、頂点に達するやいなや、映像が大きく引き伸ばされ、(偽の)回想シーンに入る(※2)。

このシーンを観て、間違いなく意識を持っていかれた。ドラマはストーリーを表現すると同時に、映像の快楽が必要だと確信した。例えばMVを観て没入はしても、「持っていかれる」とまで思うことはあまりない。それはつまり、ドラマは映像の快楽だけでなく、ストーリーやキャラ表現の寄与が非常に大きい、ということでもある。ノベルゲームを制作する場合、ストーリーはもちろん重要だが、ゲームである以上は映像的な快楽も重視したいと思ったのである。

2. キャラ造形について

『ケイゾク』に今でも根強いファンがいるのは、独特なキャラクター表現もあるだろう。もちろん頭がよいキャラやサイコパスっぽいキャラというのは山ほどいるけれど、柴田と真山は、他作品のバディと比べてずいぶん異質な存在に感じられる。

話は変わるようだが、『ケイゾク』の魅力のひとつに「原典のわからなさ」があるように思う。『ケイゾク』も過去の刑事ドラマや映画から影響を受けているのは明らかである。しかし、そうした影響は、一見わからないほど巧妙に織り込まれていて、ひとつの「ケイゾク」というジャンルにまで昇華されていると言っても過言ではないようにさえ思われる。

とくに象徴的なのは、主役である柴田と真山のキャラクター造形である。ふつうサイコサスペンスをつくるなら、バディのうちどちらかは、視聴者のガイド的なキャラクターにするのが定石である。視聴者が共感しやすいキャラクターを入れることは、「知っている」安心感を与えることでもあるからだ。だが、『ケイゾク』にはそれがない。キャラクターたちは話が進むにつれ情報は開示されるものの、ミステリアスさはずっと残ったままなのだ。

「柴田純」も「真山徹」も過去の刑事ドラマをオマージュした名前である。それは過去のドラマに対するシニカルな眼差しであり、従来のそれを踏襲しながらもひっくり返す試みを表している。視聴者は「ケイゾク」という海にほっぽりだされて、自分ひとりで対峙することになり——リファレンスという解釈の武器もほぼ持てず、自らの経験も通用しない、ひとつの作品を読み解くことになる。そういう意味では、かなり不親切なドラマかもしれない。ただ、そのおかげで視聴者とドラマは一対一で向き合うことになる。だからこそ視聴後、なんとも共有しづらい感覚を与えてくれるのではないか。

この言語化しがたい感覚は、劇中の柴田と真山の関係が体現していることでもある。彼らの関係は恋愛とも友情とも取れない曖昧な領域で揺れ動いており、結局ははっきりと言葉にされない。それは重要なことだ。例えば私たちの周囲の関係にも、言葉にされない関係というのはたくさんあって、その微妙な感覚を維持しながら人間関係は成り立っている。だから『ケイゾク』を読み解くのは、人間を読み解くような行為かもしれない……と言ったら、ファンの贔屓がすぎると言われてしまうかもしれないけれど。

3. まとめ(&新作の宣伝もかねて)

ノベルゲームの演出といいつつ、話が逸れてしまった。実践的な面では映像表現をゲームに取り込んでみると、おしゃれな画面作りができると思うし、写真を数枚用意してマッチカット的に合わせてトランジションを作ってみるのはかなりアリな気がした(やっているゲームも全然ありそうだが)。

私自身、次回作である『Silence of Switchblade』(近日リリース予定)で上に書いた映像的演出を採用してみようと試行錯誤しているが、成功しているかはわからない。『ケイゾク』を意識して効果音にもこだわって、自分でGaragebandで作ったりしている。これもうまくいっているかはわからない。

キャラクター造形に関しては、おそらくは察せられるとおり『ケイゾク』をオマージュしている。もちろん、ただオマージュするだけでは面白くないので、若干カウンターしようとした……ところもないわけではない。詳細は本編に譲るとして、ヒロインである伊能紗莉奈のキャラクター付けはそこを狙ったところがある。

とはいえ、リファレンスをほぼ感じさせない作品を作るのは難しい。それを『ケイゾク』を見て強く感じた。

※1:こうしたカットの技法について詳しく学びたい人は、映像の専門書などを当たってみるのがいいが、Web上で手軽にさらってみたいという人には「Cuts & Transitions 101」というYouTubeの動画をオススメする。

※2:「偽の」という補足は、この記事を書いている最中に見つけたこの感想による理解が大きい。

++++

文:隷蔵庫

編集:ばじるちゃん

ゲーム「Silence of Switchblade(サイレンス・オブ・スイッチブレード)」公式サイトはこちら