(聞き手: とら猫)

ゲームの翻訳と一口に言っても、大作ゲームとインディーゲームとではローカライズの方法論において実際大きな違いがある。

そこで今回のインタビューズでは、そうしたインディーゲームの翻訳を数多く手がけてきたゲーム翻訳者、伊東龍氏をゲストに迎え、氏が今年翻訳したヒット作「Dead Cells」の話題を中心に、インディーゲーム翻訳ならではのエピソードや、禁則処理と格闘した日々、そして氏が長年取り組むゲーム制作の話などについて伺った。(注:初掲載時の前・中・後編を一本にまとめてあります)

“やられたら終わり”という緊張感が面白さを増幅させ、何度でも挑戦したくなります。

とら猫(以下、猫):まずは「Dead Cells」というゲームについて、ざっとご説明ください。

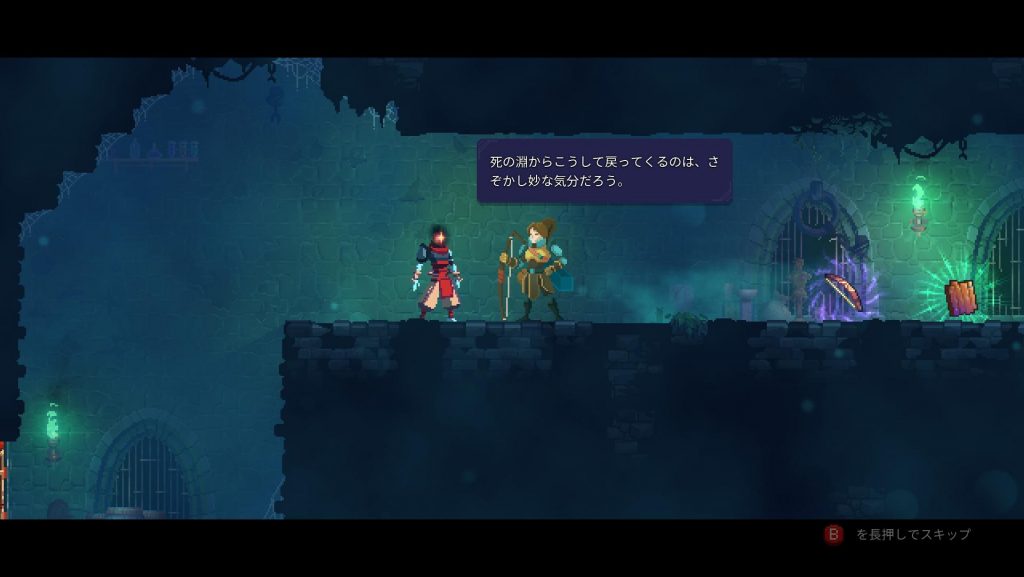

伊東龍(以下、伊):本作は今年の8月に発売(Nintendo Switch、プレイステーション4、PC)された、簡潔に言うとファンタジー世界を舞台にしたアクションゲームです。国内パブリッシングは架け橋ゲームズさんがサポートされています。

グラフィックも、いわゆる昔のゲームを彷彿させるようなドット絵で、ファミコンやスーパーファミコン時代のゲームに夢中になった方々は懐かしく感じられるかもしれません。

猫:世代的に、ドット絵を見るとホッとしますね(笑)。

伊:一度やられると、それまでに手に入れたアイテムなどを失い、スタート地点からやり直しになるという割とハードなスタイルなのですが、このシステムから生まれる緊張感が面白さを増幅させ、何度でも挑戦したくなる、絶妙なバランスになっています。

猫:いわゆる“ローグライク”系ってやつですね。

伊東:はい。昨今のゲームは気軽に「セーブ」でき、死んでもそこから再開できるものが多いですが、本作はそういった意味でも昔のゲームに近いものがあります。

猫:確かに、昔のゲームはセーブに厳しかった。個人的には「ファイナルファンタジー2」(3はさほど苦労せず)のラストダンジョンが辛くて、カセットをぶっ壊しそうになったのをよく覚えています。

伊:海外のゲーム開発者さんは、子供の頃に“ニンテンドー”(注:海外版ファミコンの一般的な呼称)に夢中になって育った世代が多く、ここ数年は特に「インディーゲーム」と呼ばれるカテゴリの中で、当時のシンプルなゲームへのオマージュとも取れる作品がたくさん作られている傾向があります。

「Dead Cells」もある意味、そうした流れの中にありますが、もちろん単なる懐古主義からくるオマージュではなく、本作にしかない特徴もしっかりと盛り込まれている、極めて現代的な作品でもあります。

猫:宣伝などでは「ローグライク」と「メトロイドヴァニア」を融合させた、「ローグヴァニア」なる新ジャンルとして謳われていますね。

伊:やり始めると止まらない魅力があって、世界的にもよく売れています。特に日本での売り上げが好調で、地域別のデータでは、英語圏に次ぐ第2位のセールスだと教えてもらいました。

猫:伊東さんが翻訳されたゲームって、「Salt and Sanctuary」もそうですし、よく売れるという印象があります(笑)。

伊:昨今のゲーム市場の規模を考えると、日本での支持が高いという証でしょうし、翻訳を担当した者として嬉しく思いますね。

食のスタイルを“菜食”にすれば、ベジタリアンの方も気兼ねなくプレイできます。

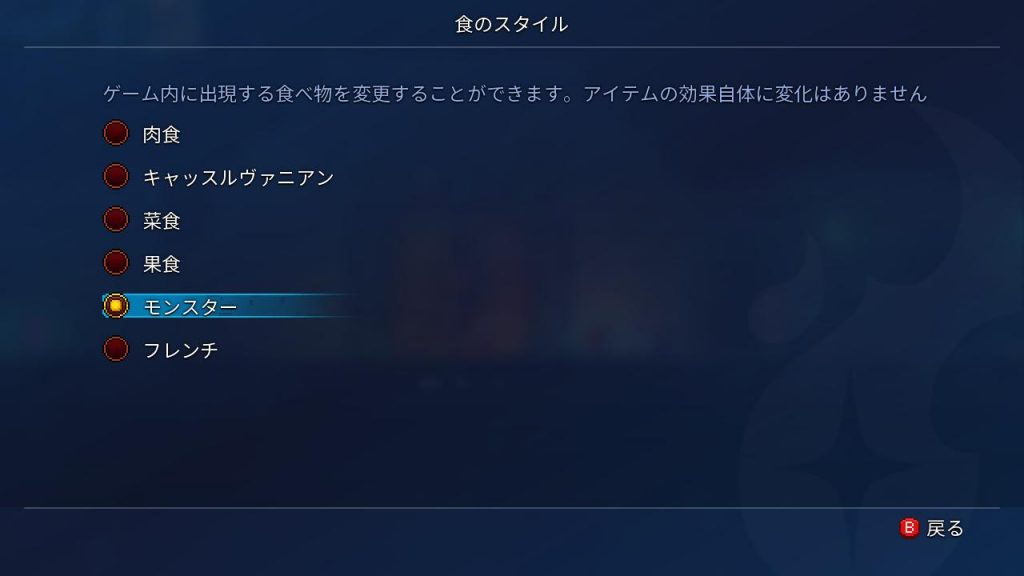

猫:さてこの「Dead Cells」、私も実際に遊んでみたのですが、設定オプションが凝っていますね。「食のスタイル」なんていう項目があったりして(笑)。

伊:はい。ゲーム中、回復アイテムとして食べ物が手に入るのですが、この種類をオプションで変えることができるんです。

これにはゲーム的な面白さに加えて、プレイする人のライフスタイルを尊重する意図もあるかと思います。たとえば食のスタイルを「菜食」にすれば肉類は出現しないので、ベジタリアンの方も気兼ねなくプレイできますし。

猫:海外のゲームは特に、そういった多様性への心遣いをカジュアルに盛り込むのが巧い気がします。

伊:以前に翻訳をした「2064: Read Only Memories」という作品では、プレイヤーの食のスタイルだけでなく、性別に関しても、ゲイやトランスジェンダーを含めた多様な選択肢が描かれていました。

伊:映画などと違い、ゲームでは主人公を自分の分身と捉えてプレイすることが多いので、こういう配慮があるのはよいことだと思います。いろんな人が、自分自身をキャラクターに投影できるようになりますから。

こうしたゲームはまだ少数ですが、今後の傾向になっていきそうな気もします。

猫:同感です、時代の流れというか。

英語は性別がちがっても基本的に口調が変わることはないので、そこは翻訳の難しさですね。

伊:もっとも、翻訳する側の視点のみで言えば大変なこともありまして…

例えば「Read Only Memories」ではプレイヤーの性別を自由に選択できたので、セリフに「僕」「俺」「私」といった一人称は一切使いませんでした。

猫:“縛り翻訳”ですね。

伊:一応どのような性別を想定して読んでも、最低限会話が成立する口調にしたつもりです。女性だと想定すると、じゃっかん男まさりな感じにはなりますが。

猫:役割後の問題とも絡んできますが、“ニュートラル”な口調って実は相当難しいですよね…

伊:「Read Only Memories」の主人公はしかもよく喋るので、その個性を維持しつつ、性別の間口を十分に広げて翻訳するというのは結構な制約になりました。

せめて男性と女性でテキストが別々に用意されていれば、もっとのびのび翻訳できるのに…とはよく思うことです。英語は性別がちがっても基本的に口調が変わることはないので、そこは翻訳の難しさですね。

猫:これは同業者として首がもげるほど肯けます。私が大島のぞみさんと一緒に翻訳を担当した、やはり架け橋ゲームズさんの「バナーサーガ2」というゲームでは、最終的には主人公が男性と女性の場合で、別のストリングを設けてもらいました。

当初はすべてのセリフが男女共有で、できるだけニュートラルな口調で対処してみたのですが、男性ヒーローは狩人の親父、女性ヒーローはその若き娘という設定で、年齢も相当離れており、かつ虚構が活きるファンタジー作品というせいもあって、どうしても会話が盛り上がらない。なのでストリングを分けてもらったんです。

ただまあ、そうしたアレンジまでしてくれるデベロッパさんはそう多くはないでしょうね。

伊:それと似たようなことは「The Red Strings Club」というゲームを翻訳したときにもありました。あのゲームでは後半に、主人公が特殊技能により他人の声を語らって情報収集するというシーンがあるのですが、性別も年齢も異なる6種類の人物の声をしゃべるのに対し、英語では1種類のテキストしか用意されていないというセリフが多かったんです。

猫:それは大変ですね…ニュートラルで訳すと、面白みが損なわれてしまう。

伊:なのでせめて男性と女性でセリフをわけてほしいと頼み、2種類のストリングで6人分(男3、女3)をなんとかやりくりしました。なんとかギリギリばれないレベルでできたかなと思っていますが、これもやはり翻訳するにおいて制約にはなりましたね。欲をいえばやはりキャラクターごとに6種類ほしかったです。

猫:確かに…ちょっと話が逸れましたが、伊東さんの本作おすすめの「食のスタイル」は何でしょう?

伊:「フレンチ」ですかね。

おそらく開発会社(Motion Twin)がフランスにあることから採用されたオプションではないかと思うのですが、肉の代わりに出現するのがクロワッサンだったり、バゲットだったり、これで果たして腹が満たされるのだろうかという(笑)…ちょっとシュールなところが好きです。

猫:ジャムとかバターが欲しくなります(笑)。

ゲーム開発者に「禁則処理の自動プログラムを組み込んでほしい」とお願いしたんです。

猫:同業者として気になったのですが、本作、セリフウィンドウ内では句読点を使わずに「半角スペース」で対応し、アイテムなどの説明文内では句読点を使用されているようです。これは改行の問題があって使い分けているのでしょうか?

伊:お察しのとおり、改行と禁則処理問題へ対処した結果です。

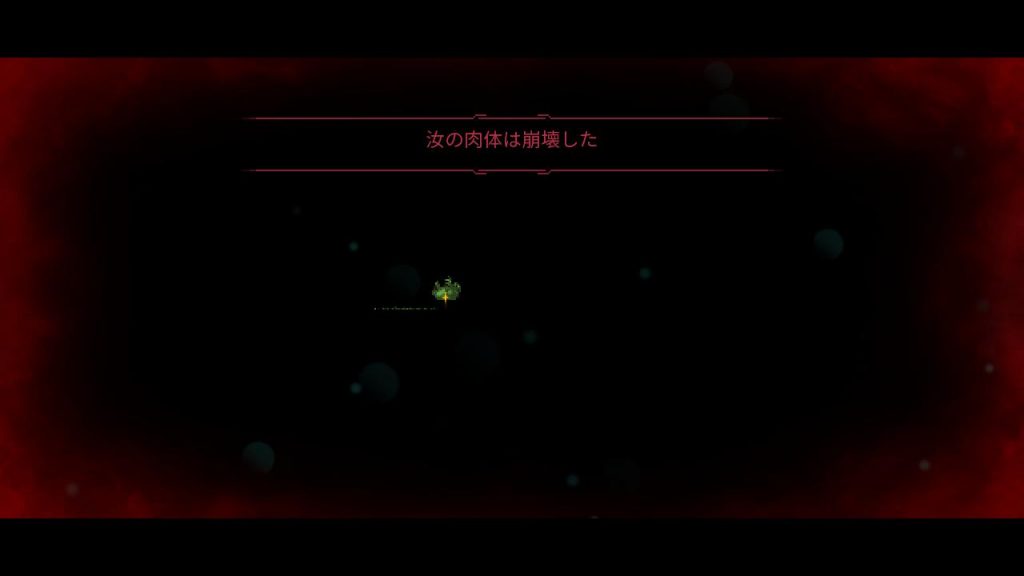

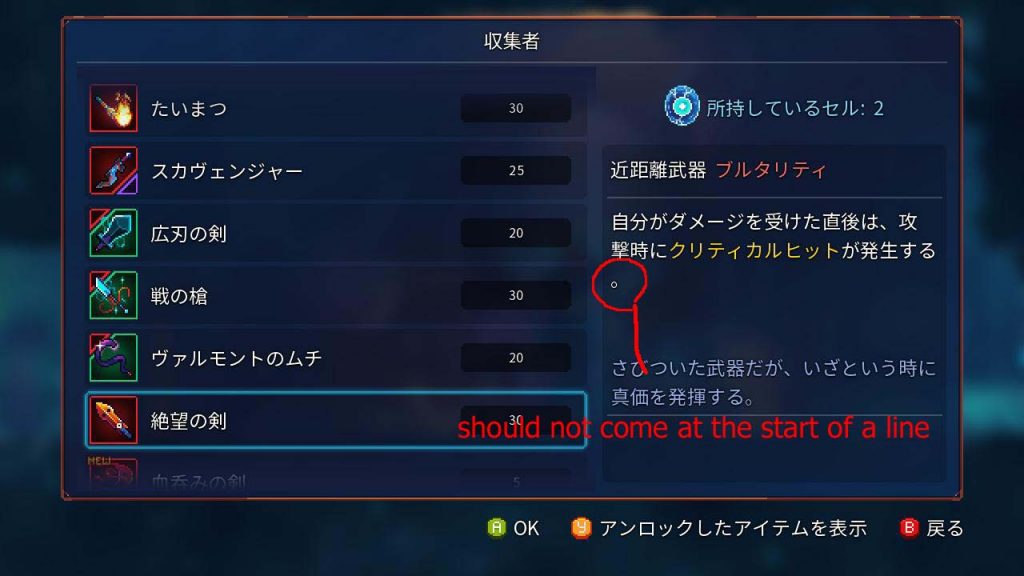

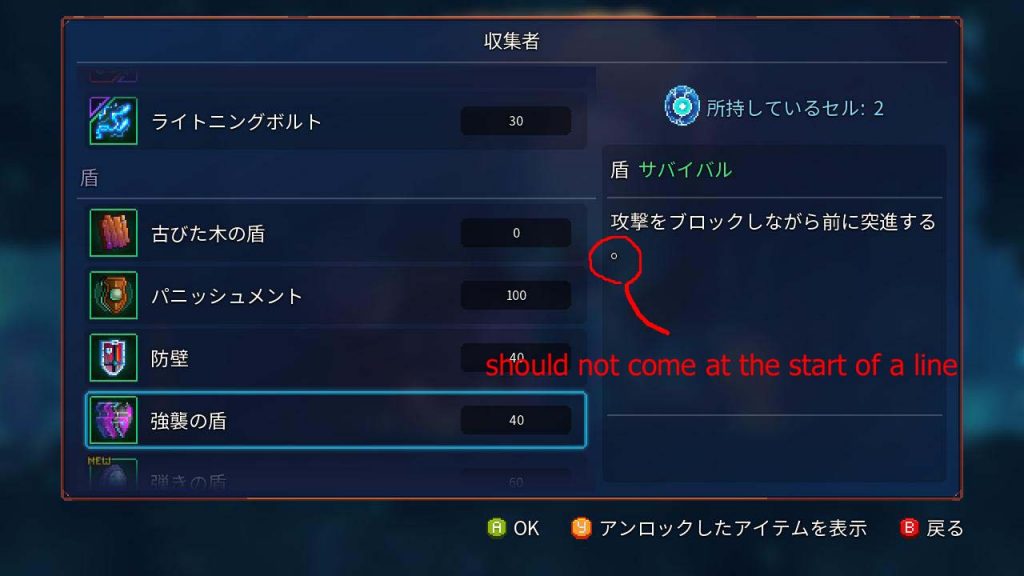

詳しく話すと長くなってしまうのですが…日本語の文章では、行の一番最初に「。」や「、」といった句読点が来てはいけないというルールがあります。

これを「禁則処理」と言って、書籍でも映画の字幕でも、基本的にはそのルールにのっとって文章が印刷または表示されています。

猫:ビジュアル的にも、ちと格好悪いですからね。

伊:それで、ゲームにおいても通常はそうした文字が行頭に来ないよう、プログラムなどで自動処理(改行位置を1文字ずらす等)をするのですが、当初「Dead Cells」にはこうしたプログラムが組み込まれておらず、禁則処理のルール違反が発生しまくっていました。

猫:こちらですね。

伊:あとは変なところで勝手に改行されたりと、原因不明のバグもあったりして…

猫:LT(注:翻訳を実装した上でゲームをチェックし、不具合を修正していくプロセス)がある案件ですと、こうしたスクショが嵩みますよね…

伊:確か今年の5月に京都で開催された、Bit Summitに提出したデモでは、まだこうしたバグが残っている状態だったと思います。

猫:話を聞いているだけで胃が痛くなります(笑)。

伊:場合によっては手動で改行を入れて調整することもあるのですが、「Dead Cells」に関してはテキストの構成上、それは不可能だということに途中で気づきました。

猫:なるほど。手動での強制改行は改行位置が決まってしまうぶん、想定がずれていた時のリカバリーが難しいですしね…

先の「バナーサーガ」でも、パート1ではマニュアルで改行を入れたのですが、デバイスによって一行の表示文字数が異なることにあとから気づき、モバイル版では綿密に計算された改行位置があっけなく崩れてしまって…

なので「バナーサーガ2」では機械的なオート改行に任せたんです。「バナーサーガ3」は関わってないので、どう処理しているのかわからないですけど。

伊:そういうわけで「Dead Cells」では、本作のパブリッシングサポートをされている架け橋ゲームズのザックさんを通じて、ゲーム開発者に「禁則処理の自動プログラムを組み込んでほしい」とお願いしたんです。

同時に僕のほうでは、ひとまずセリフのテキストから句読点をすべて取り、アイテム説明文の文末の句読点も取りました。

猫:うわー(笑)。

伊:万が一、禁則処理プログラムを組み込んでもらえなかった場合に、見た目が酷くなったら困りますから。そうしたケースに備えて保険をかけておいたんです。

猫:なるほど。代わりに半角スペースを挿し込んでおけば、少なくとも英文と同じようには改行されますからね。「フォークを待ちながらストレートにも対応する」みたいな(笑)。

僕はまさにその時「Dead Cells」の禁則処理と格闘していましたから(笑)。

伊:ちょうどその頃、Matoさんという、ローカライズの失敗例などをウェブサイトで紹介されている方とTwitter上で知り合いまして、彼に「禁則処理に関する記事を書いてくれ!」と頼んだんです。

猫:そのやり取りはリアルタイムで見てました(笑)。伊東さんの禁則処理への熱い思いが伝わってきて、なんかすげえと震えましたね。

伊:禁則処理って成果としては地味なんですけど、やらないよりはやったほうがいい。でもそのためには結構な時間を要することもある…ということで小川さんもご存知のとおり、多くのゲーム翻訳者を苦しませている問題でもあるんです。

猫:なかなかデベロッパ側へ浸透しないですよね…。

伊:なので英語圏の人間であるMatoさんが記事を書いてくれたら、海外の開発者の間でもその重要性が少しは認知されて、あらかじめそれを想定してプログラムを組んでくれたりとか、今より問題共有がしやすくなるんじゃないかと期待したんです。

猫:「現場の声を聞いてくれ!」と。

伊:なにより僕はまさにその時、「Dead Cells」の禁則処理と格闘していましたから(笑)。

禁則処理ってアジア言語に特有のルールなので、英語圏の開発者に毎回その重要性を一から説明するのは、それなりにエネルギーを消耗するんです。今回もそのために画像をいくつか作成したりしました。

猫:ご苦労をお察しします(笑)。酒が要りますよね。

発売の1ヵ月ほど前に自動プログラムが実装され、ギリギリ事なきを得た感じでした。

伊東:Matoさんには日本語ローカライズにおける禁則処理に関する状況をいろいろと説明して、彼も「これは絶対面白い記事になる」と言ってくれたんですが、結局書かれなかったみたいですね。

猫:えっ、それは残念…

伊:まあ、やっぱりテーマが地味だったのかなあと思います。

「All your base are belong to us」(注:日英ゲームローカライズの失敗例として有名な一文)とかだったら面白いしインパクトがありますけど、行頭禁則の何が悪いとか、海外の方にはわかり辛いでしょうし。

猫:英日ゲーム翻訳者界隈では祭りのように盛り上がるでしょうけどね…

伊:ただ、彼に説明する際に、僕のほうで問題点を文章にまとめたりしたので、いずれどこかにアップしようかなとも思っています。

猫:ぜひぜひ。BadCats Weeklyでもオッケーですよ(笑)。

伊:とにかくまあ、そんな風に騒いでいたので、これで「Dead Cells」の禁則処理ができなかったらカッコがつかないなあ(笑)なんて思ってたんですが…

幸い、発売の1ヵ月くらい前に自動プログラムを実装してくれまして、ギリギリ事なきを得た感じでした。

猫:伊東さんの思いが実ったわけですね、すばらしい。こういうやり取りってとんでもなくエネルギーを使うはずなので、頭が下がります。

伊東:ただ、セリフに関しては、句読点がないほうが見た目がいい感じに思えたのでそのままとし、アイテム説明文などに関しては、文中のみ句読点を使う(文末は削除)という形に落ち着きました。

プログラムのおかげで最終的には満足できる形でテキストを表示できたと思います。ちょっとヒヤヒヤしましたけど(笑)。

猫:こうした裏話を知ったうえでゲームをプレイすると、なにげない改行のひとつひとつがまた違って見えてくるかもしれませんね(笑)。

伊:しかし、禁則処理は毎回のように苦労しますね…

猫:自分も最初に「どういった改行ルールを使ってますか?」と確認しますね。

伊:今回は開発の方々が協力的で助かりましたが、開発に「ノー」と言われたらこっちとしては諦めるしかないケースもあるので、さっきも言ったように、なんとか一般的な認知度を上げられる方法はないだろうかと常々思っています。

まあ、向こうからすれば面倒というか、「他の言語ではうまくいっているのに、なんで日本語のためだけにプログラムを改変しなければならないんだ?」という気持ちになっても当然ですしね。

僕がプログラマーでも多分そう思いますよ。だから実装してくれたときはいつも有難く思いますし、「日本版の品質を大事にしてくれたんだな」と感じます。

「あと一周やったら翻訳開始しよう…」と思っているうちに、70時間が経っていました(笑)。

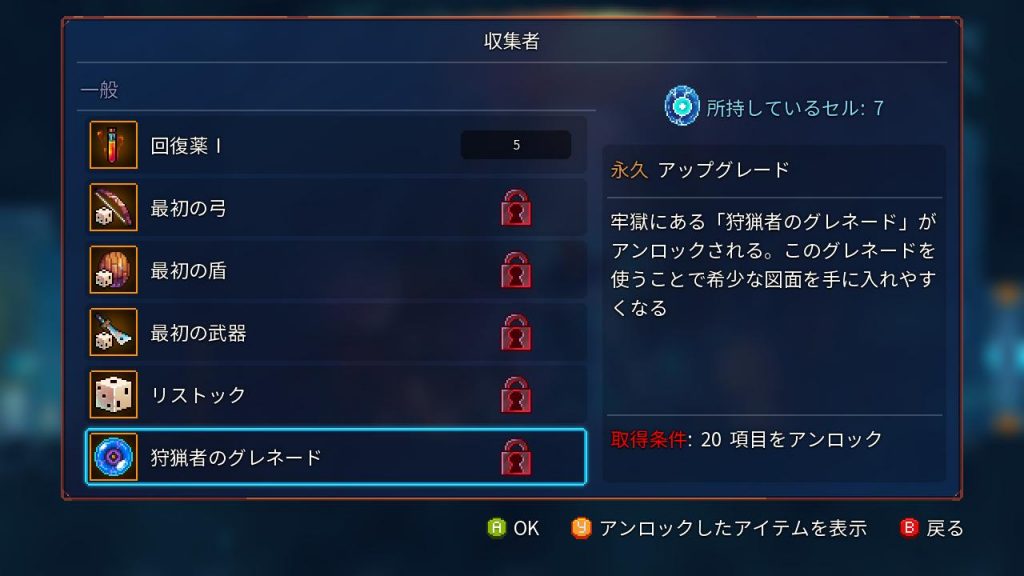

猫:本作、かなりアイテム数が多いように見受けられます。

アイテムの説明を翻訳する際は、実際にそのアイテムを使ってみないとピンと来ないケースも多々あるかと思いますが、この辺りはどの程度までリサーチされたのでしょう?

伊:結論から言うと、プロジェクトの後半に開発からデバッグモード(注:ゲームテスト用の機能。キャラクターのパラメータを調整して強くしたり、行きたい場所にテレポートできたりと、ゲームの内容を素早くチェックするための助けとなる)が提供され、任意のアイテムを出現させてチェックする、といったことが可能になりました。

猫:デバッグモードが充実していたんですね、それは助かる。

伊:ただ、僕はそもそも「Dead Cells」に思いっきりハマっていたので(笑)。

ゲームを翻訳する際はファミリアライズといって、ある程度事前にプレイして雰囲気をつかんでから翻訳開始するというプロセスがありますよね。

猫:ええと、実のところ、私はちょっと前まで、一度テキストを全部翻訳してからファミリアライズしていました(笑)。

伊:そういえば、以前に翻訳者のみんなで集まった時に、そんな話をしてましたっけ。

猫:ですが、『RUINER』というゲームでとある失態を犯して以来(詳しくはこちらの記事をチェック)、最近はちゃんと事前にファミリアライズしています。そのほうがどう考えても効率的ですしね(笑)。

伊:そのファミリアライズ、普通は5、6時間とか、多くても10時間くらいやって「ヨシ、翻訳するぞ」となると思うのですが、僕はこれに70時間くらい費やしまして。

猫:もはや普通に遊んでいますね。

伊:まあ、仕事のためというより「あと一周やったら翻訳開始しよう…」と思っているうちに70時間経っていたという感じなので(笑)、仕事としては計上してませんが。

なのでデバッグモードを使う前から大体のアイテムの特徴は把握できてました。

猫:なら、怖いモノなしで訳せますね。

伊:あの“やめようと思ってるのについやってしまう”という感覚は、久しぶりに味わいました。ザックさんからは翻訳前に「物凄くクールな作品だぞ」と聞いていたのですが、その通りでしたね。

猫:ゲーム翻訳者冥利に尽きるようなお仕事だったようで(笑)。

正直、「こんな便利なものがあるなら最初から教えてくれよ!」と思いました(笑)。

猫:本作のようなローグライク系ゲームでは、ストーリーがリニアに展開するゲームとはちがい、テキストを確認したい箇所まで到達するのに手間取ってしまうケースがあるかと思います。あるいはそのテキストを読むための条件をクリアできず、そもそも到達できなかったりとか。その辺りはどうでした?

伊:さっきの答えともかぶりますが、最終的にはデバッグモード付きのビルドを提供してもらえたので、見たいテキストをちゃんと確認できる環境になりました。

猫:そうか、そうでしたね。

伊:ただ最初の頃のビルドにはデバッグモードがなく、小川さんが想像されるように何度プレイしても出せないテキストがありました。

それで「これは時間がいくらかかるかわからない」と伝えたところ、開発から「じゃ、デバッグモードを使えばいい」と、新しいビルドが送られてきたんです。

猫:隠し球ですね。

伊:しかも「Dead Cells」のデバッグモードはかなり多機能で、パラメータの調整はもちろん、任意のアイテムの出現や補正効果の組み合わせ、各エリアへのテレポート、特定のオブジェクトや部屋の生成などかなりいろんなことができたんです。

正直、「こんな便利なものがあるなら最初から教えてくれよ!」と思いました(笑)。このへんは海外インディー開発者「あるある」ですが。

猫:自分は一度デバッグモードが充実しすぎて、取説だけで数十ページもあって怯んだことがあります(笑)。もちろん、使い方を覚えたあとは大変便利でしたが。

伊:こういうのって、いつも不思議に思います。仕事が速く進むツールを提供したほうが、結果的に僕らに払うお金(ローカライズ費用)が減るのに(笑)…

どういうわけか、こちらから突つかないと出てこないことがよくあります。

猫:駆け引きするとこじゃないんですけどね(笑)。

欲しいものがあれば、とにかく先方に訊いてみることは大事だなと思います。

伊:経験が少ないインディー開発者などは、ローカライズのどの辺りに時間を食うのか、はっきりイメージできていないところもあるのかもしれません。

だからゲーム翻訳者としては「こういう機能はないんだろうな」とか「こういうことはできないんだろうな」とか思い込まずに、欲しいものがあれば、とにかく先方に訊いてみることは大事だなと思います。

猫:ですよね。特に架け橋ゲームズさんの場合はデベロッパと翻訳者の距離が非常に近いので、こうした環境はどんどん活用すべきだと思います。

伊:もちろん「それは無理」とあっさり断られることも多いですが、たまにとんでもないものも出てきたりしますから。

今回もこのデバッグモードがなければ、5倍の時間をかけてもチェックし切れなかったんじゃないかと思います。「Dead Cells」では結果的に40時間ほどビルドチェックに費やしましたが、これはこの手のゲームにおいてはかなり少ないほうではないかと。

例えばその前に翻訳した「The Red Strings Club」では、チェックに75時間くらいかかっていますから。

猫:そんなに!

伊:「The Red Strings Club」は数時間でクリアできる、ボリューム的には少ない作品なのですが、会話のバリエーションが多い上、任意のシーンへ素早くジャンプできるようなデバッグ機能がなかったので、すべてのテキストを確認するのに結構な時間がかかりました。

極端なケースだと、ひとつのセリフを確認するためだけに、チャプターをひとつ丸ごとプレイし直したり。デバッグモードの有無やその機能が、それだけチェックの時間に影響するということですね。

猫:というわけで、デバッグモードは必須ということで!

「さわる」でも「調べる」でもなく「くすぐる」という表現にしたのは、開発者の遊び心かと思います。

猫:ゲーム中に「くすぐる」というアクションが登場するのですが、これって何でしょう?

伊:ゲーム内で、あるアイテムを獲得するとあることが起きるので、頑張ってそこまでプレイしてみてください(笑)。

猫:そ、そんな…デバッグモードも使えないのに…

伊:ちなみに原文は「Tickle」ですが、「さわる」でも「調べる」でもなく「くすぐる」という表現にしたのは、開発者の遊び心かと思います。

それがある時、「狩猟者のグレネード」に変更されました。

猫:見たところ、アイテムの説明文にジョークが散りばめられている系のゲームでしょうか? だとしたら、翻訳的には結構厄介だったのでは?

伊:ジョークやパロディはちらほらありましたね。指輪物語のセリフへのオマージュとか。

あとは「狩猟者のグレネード(Hunter’s Grenade)」というアイテムがあって。

これはボールのような形をしていて、敵に投げつけることであるアイテムを獲得できるのですが、これが最初は「ポケボム(Poke Bomb)」という名前だったんです。

猫:軽く汗をかきますね。

伊:はい、ポケモンのパロディです。それがある時、「狩猟者のグレネード」に変更されました。

猫:確実に何かあったんでしょうね(笑)。

伊:個人的には「Dead Cells」のNintendo Switch版(注:「ポケモン」は任天堂が商標権を持つ)の発売が決まったことが原因じゃないかと踏んでいます(笑)。

猫:大人の事情ってやつですね(笑)。

伊:ただ、アイテム説明文には今でも、「ポケボム」時代の名残りで「ゲットだぜ!(Catch ‘em all!)」と書かれています。

説明文はなぜか変更されなかったので、日本語のほうも「これくらいの遊びはいいかな」と残しました。リリース版では説明文も消されたんだったかな?

猫:気になりますね…

伊:少なくとも、発売直前のビルドではまだ「ゲットだぜ!」は残っていましたね。

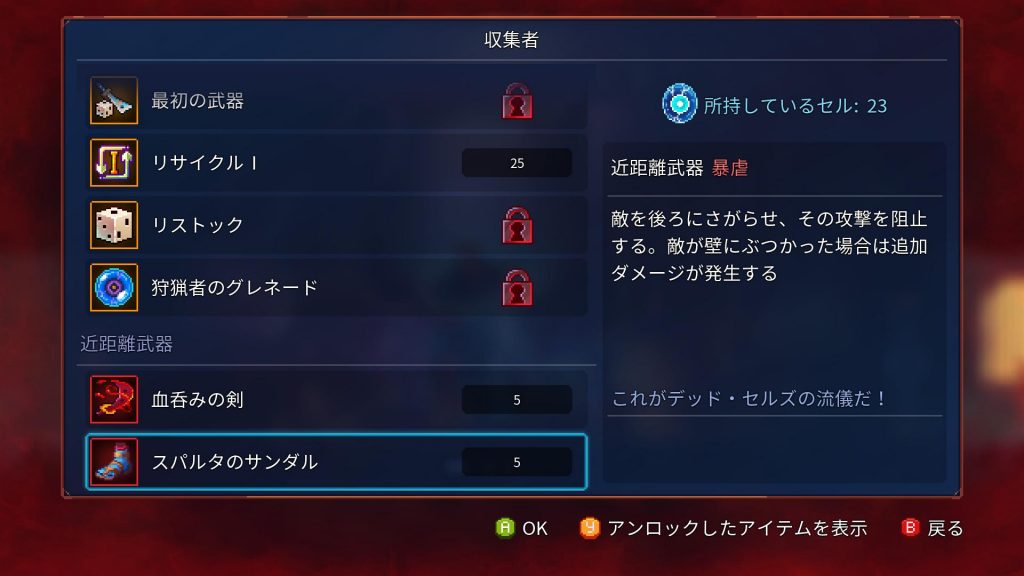

あとは「スパルタのサンダル」というアイテムの説明文が、「これがデッド・セルズの流儀だ!(英文「This. Is. DEAD CELLS!」)」となっているのですが、こちらは映画『300』でスパルタ王が「This. Is. Sparta!」と言って、ペルシャの使者を蹴り落とすシーンのパロディです。

猫:GIFとかでもよく使われるネタですよね。

伊:映画内での訳が「これがスパルタの流儀だ!」となっていたようなので、それに倣ったのですが、今思うと「ティス・イズ・デッド・セルズ!」のほうがカッコよかったかなあとも思います。

猫:個人的には「流儀だ!」のほうが好きです!

伊:そのほかにも「忍者龍剣伝」や「北斗の拳」、「スターウォーズ」等をパロディにしたアイテムがあったり、背景画像に「ダークソウル」とかいろんなゲームの絵がさりげなく描かれていたり、転送装置を使用する際に「ハエに気をつけろ…」なんてメッセージが表示されたり、何気に遊びのネタはたくさん仕込まれている作品です。

猫:訳すほうは裏取りが大変ですけどね(笑)。

伊:日本のゲームだと「ペルソナ」みたいな現代を舞台にしたゲームは別として、現実世界のネタをからめたジョークをテキストに入れることって少ないと思うのですが、海外はわりと多いですよね。

たとえば「ドラゴンクエスト」のテキストにガンダムとかジョジョのネタを入れてくることってまずないと思うのですが、海外はそれに近いことをわりと平気でやってくるというか。

『スタートレック』とか『スターウォーズ』のネタとかは特に多くて、そのへんに精通していないとパロディに気づかない危険性もあります。

猫:確かに『スターウォーズ』のネタなんかは、相当な確率で遭遇します。

伊:海外ゲームでもうひとつ多いのは、内輪ネタですね。

例えば「ジョーの怒り」という武器があって、フレーバーテキストには「彼の静かな怒りが込められている」なんて書かれていたとする。それで「ジョーって誰だ?」って開発に訊くと「うちのグラフィックデザイナーの名前だ。彼は口数が少なく黙々と仕事をする」なんて返答が来たり。

猫:知らねえよ!みたいな(笑)。

伊:そういうメタジョークというか、ゲーム外のネタを入れても違和感なく楽しめるというのが向こうの感覚なんですよね。

日本人はどちらかというと、ゲームの世界はゲームの世界として浸りたいという感覚が強い気がするので、世界観を崩してしまわないか翻訳に悩むこともあります。

猫:「メタはしらける」というプレイヤーも少なくないですからね。

伊:「Dead Cells」に関しては、元々ちょっとコミカルな雰囲気もあるので、そこまで気にはしませんでしたが。

実は最後のボスは自力で倒していません。

猫:私は仕事でゲームをする際、デバッグに頼らないと絶対クリアできない程度にヘタクソなのですが、伊東さんは自力で本作をクリアされましたか?

伊:ファミリアライズ後の時間も含めると100時間以上プレイしているので勿論クリアした…と言いたいところなのですが、実は最後のボスは自力で倒していません。

猫:それは悔しいですね。

伊:早期アクセスの頃からプレイされていた方はご存知かと思いますが、翻訳を開始した1年くらい前は、まだゲームが最後までできていなかったんです。

猫:なるほど、内部事情的な部分で。

伊:なので初期~中期のボスたちは自力で倒しましたが、ラスボスが組み込まれたのが確か発売日の2か月前とかで、作業も大詰めだったので、デバッグモードを使ってクリアしました。

猫:文字どおり、ラスボスが作業のラストまで残っていたと。

伊:ほんとは自分で何周もして、少しずつアイテムを強化してラスボスを倒す達成感を味わいたかったのですが、その時間的余裕がなくて。

猫:自分で何周も(笑)。

伊:当たり前ですけど、デバッグモードを提供される前が一番プレイに燃えてましたね。一旦デバッグモードという楽な道を覚えると、そっちに流れてしまったという…駄目ですね。やっぱりゲームは自力でやらないと面白くないです。

猫:仕事としてゲームをする際のジレンマですよね…

1周2時間くらいで終わるゲームを、よくもあれだけやったものだと今は思います(笑)。

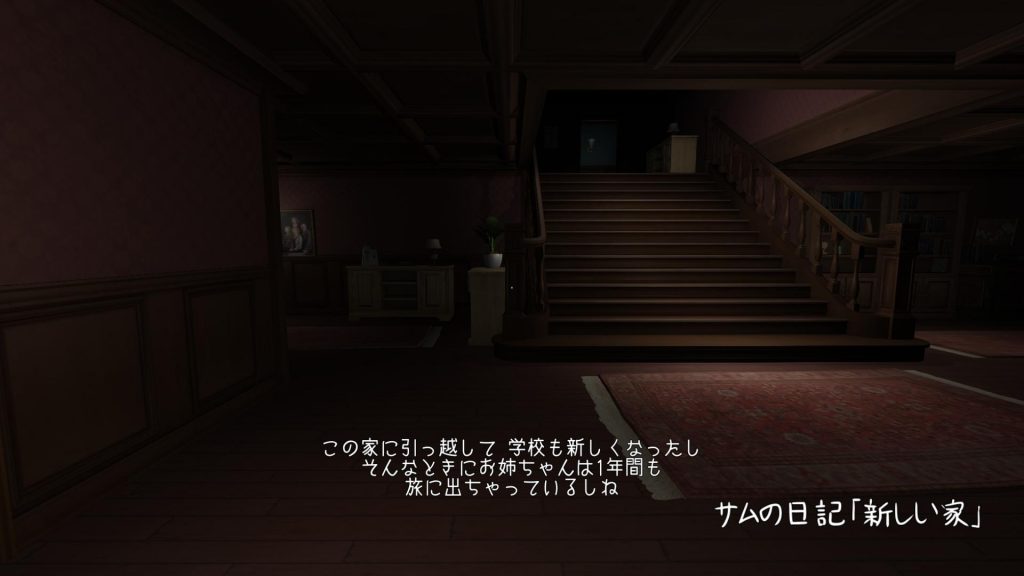

猫:伊東さんと言えば、「Gone Home」のビルドチェックに200時間以上を費やされたというエピソードが印象的です(笑)。

伊:「Gone Home」は仕事ではなく有志翻訳として取り組んだので、締め切りがあったわけではなかったんですよ。それであれだけの時間になったのだと。

まあ、1周2時間くらいで終わるゲームを、よくもあれだけやったものだと今は思いますが(笑)。

猫:単純計算で100周。学校の罰でも校庭100周は走らされないですよ(笑)。

伊:一緒に翻訳した武藤さんとお互いの家に行って合宿して、鍋を食いながらチェックしたり。いい思い出ですね。

猫:ビルドチェックする際に気をつけている点はありますか?

伊:仕事だと「チェックにかけられる時間は50時間まで」とか、開発によって予算が割り当てられているケースもあるので、やっぱり効率が重要になってきますね。

ただ漠然とプレイするのではなく、なるべく早い段階でどういう箇所にどれくらい時間がかかりそうなのか当たりをつけて、それを効率的にチェックする方法がないか開発に訊いたり。そういう部分で変わってくることもあると思います。だから要望を整理して開発に伝えるスキルは重要ですね。

猫:その辺りは経験もモノを言ってきそうです。

伊:もっとも「Dead Cells」に関しては架け橋ゲームズさんが担当だったので、面倒なコミュニケーションはほとんどザックさんがやってくれました。

猫:ザックさんには頭が上がらないですよ、私も(笑)。

伊:今回に関して言うと、デバッグモードのおかげで作業時間が劇的に短縮されましたが、もっと早くその有無を訊ねていれば、もっと時間を短縮できただろうとは思います。

禁則処理についても、最初は手動で解決する道を模索してしまい、自動処理プログラムの要請が遅くなってしまったのは反省点です。そのあたりの見極めはもっと精度を上げる必要があります。

猫:ストイックだなあ、ゲーム翻訳者の鑑じゃないですか。

伊:チェックしきれなかった感覚を残したまま発売されてしまうのは最悪なので、それだけは回避したいと毎回もがいている感じです。でもほんとに満足できたケースは少ないですね。

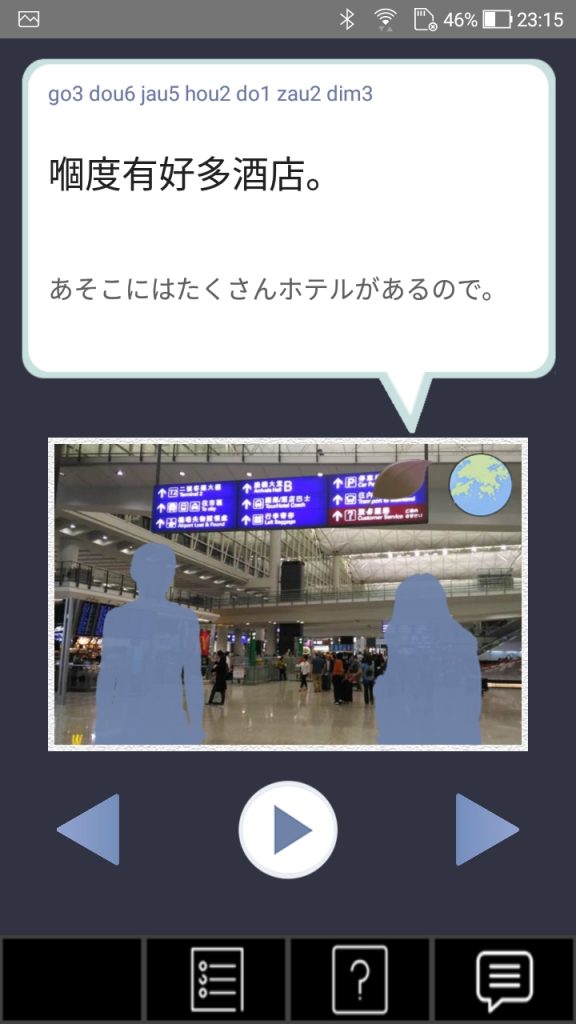

仕事の合間を縫って、広東語学習アプリを制作しています。

猫:ところで言語学習アプリや、ゲームを自作されていると伺いましたが?

伊:仕事の合間を縫って、広東語学習アプリを制作しています。

猫:多才ですねえ!

伊:きっかけは僕自身が昔から広東語を学習していて、自分が欲しいと思う学習アプリがなかったからですね。

伊:北京語(標準中国語)のアプリはたくさんあるのですが、広東語は数が全然少なくて…それなら自分で作ってみようと思い、3年くらい前にプログラミング言語の勉強を始めました。

猫:すばらしい。

伊:それで、どうせならゲームでも作りながら勉強したほうがはかどるんじゃないかと思って、ゲームも作り始めたという感じです。昔BASICやCでゲームを作ろうとして挫折した経験があったのですが、今はネットでいろいろ情報が手に入るので、なんとか理解できています。

猫:なるほど、多少は土壌があったんですね。

伊:ゲームのほうはあくまで学習素材だったんですが、小川さんも含めそっちに興味を持ってくれる人も出てきたので、一応最後まで仕上げてみようかと思っています。

猫:私はその話を聞いたときから、興味の塊ですよ(笑)。

というのも、自分には「死ぬまでに作りたいもの」がいくつかあって、あと残っているのが「CDアルバム」と「ゲーム」なんです。特に「ポートピア」や「かまいたち」みたいなテキストアドベンチャーを作りたくて、「ティラノビルダー」っていうノベルゲーム開発ツールにちょっぴり触れたところで止まっています(笑)。

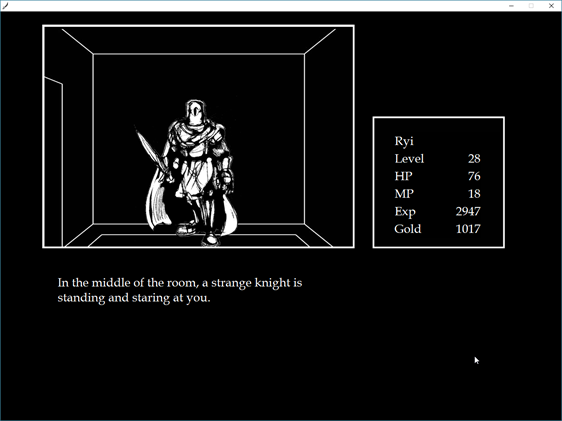

伊:僕が作っているゲームは、簡単に言うと「ウィザードリィ」のパクリですね(笑)。大好きなんです、「ウィザードリィ」が。

猫:ファミコン時代には私もそうとうハマりました。アイテム集めが熱い!

伊:ただ、メインはあくまでも広東語アプリですけど。こっちは僕一人ではなく、香港の友人とも協力してチームで作っているので、なんとかリリースまでもっていきたいと思っています。

完成度的には70%~80%くらいのところまではきました。

猫:おお、もう一歩じゃないですか! 楽しみにしています。

「ウィザードリィ」風ゲームのほうも、開発中の動画を拝見したら、今すぐにでもプレイできそうなゲームになっていて…ってゲームを作ってるんだから当たり前ですが(笑)。個人的にもリリースをすごく楽しみにしているので、ぜひ滞りなく完成させてください!

その暁にはリリース記念パーティやりましょう(笑)。

使う絵具の色や数は変えても、混ぜ合わせた色が最終的に同じになることをイメージしています。

猫:「Dead Cells」やゲーム翻訳に関して、最後に何か言っておきたいことがあればどうぞ。

伊:「Dead Cells」は「シヴィライゼーション」と並んで危険物指定してもいいんじゃないかと思うくらい、中毒性が高くて面白いゲームです。小さい頃に感じていたゲームの楽しさを思い出させてくれるような作品なので、興味を持たれた方は是非プレイしてみてください!

ゲーム翻訳の面では、よく言われることですが、翻訳された文であることを意識させない、「元々日本語で作られたゲーム」に感じるような言葉を意識しています。

猫:大切ですよね。

伊:英語と日本語はだいぶ性格が異なる言語なので、単語のひとつひとつをそのまま訳してつなげても大抵はうまくいきません。意味は伝わっても、原文の持つ空気や色みたいなものが失われてしまうというか。

抽象的な表現ですけど、使う絵具の色や数は変えても、混ぜ合わせた色が最終的に同じになることをイメージしています。

猫:単語をミキサーで混ぜて、吐き出すような感覚でしょうか。

伊:たとえば「beautiful」と「美しい」という言葉は対訳として成立するかもしれないけれど、その色はまったく同じかというとそうではなかったりする。言語や文化的背景が違う以上、100%イコールの単語というのはあり得ないわけで。

なので対訳はこれだからと重ねていくだけだと、混ぜ合わさった色は英文に比べてちょっぴり薄かったり赤みがかかっていたり、微妙に違うものに感じてしまうことがあります。

猫:美しい喩えですね。「訳文を書く」のではなく「描く」と。

伊:「月がきれいですね」じゃないですが、場合によっては「美しい」とは全く異なる言葉を使ったほうが「beautiful」を正確に再現できると感じることもあります。

猫:わかります。単語の“芯”みたいな部分を掴むというか。

伊:なので英文を構成する言葉のひとつひとつを見るよりも、その全体が作っている色をイメージして、その色を日本語のパレットで再現するという感覚を意識しています。

時には英文のパレットにはない色を少しだけ追加してみたり…そうすることで最終的には原文に可能な限り近い色を作り出す。その過程は面白いですし、そのほうが作品の持つ本当の空気を掬えるのではないかと感じています。そういう技量と発想力をさらに磨いていきたいと思います。

もちろんその色が合っているかどうかはプレイされる方の判断に委ねられるので、ゲームのリリースはその審判が下される時でもあります。

そういった意味でも、「違和感なくゲームの世界に没頭できた!」といった感想をもらえた時は嬉しいですね。

++++

【ゲストプロフィール】

伊東龍:英日ゲーム翻訳者。本業の傍ら、ゲーム制作にいそしむ。担当作品は『Dead Cells』『Salt and Sanctuary』『Crossing Souls』『The Red Strings Club』『2064: Read Only Memories』『Tacoma』『Gone Home』など多数。Twitter: @Ryu_Ito1976

(c) Motion Twin, (c) 架け橋ゲームズ, (c) Fullbright, (c) MidBoss, LLC., (c) AGM PLAYISM